本文主要介绍我们的iclr 2026投稿。

研究动机

今年来随着OpenAI o1、o3、DeepSeek R1等模型的出现,推理模型通过预先生成一段长思维链(CoT)确实可以显著提升模型的推理性能,在各个复杂推理任务上都有显著提升。

但是这也带来了长文本的显著压力。由于现有模型的self-attention的复杂度为 ,是二次复杂度,随着文本长度的增加,计算成本显著增加,同时kv cache的压力也随着增加。这限制了reasoning模型在实际应用中的效率。

目前大家对推理效率的提升有两种方案:

- 显示缩短推理长度:通过prompt、sft、RL等方式,让模型生成更短的推理序列,从而提高推理效率。然而这在一定程度是损失了reasoning的初衷,导致模型一定程度上性能的下降。

- 隐式缩短推理长度:这类方法通过使用一个隐向量来表达多个token,从而将长reasoning压缩为更短的推理序列。(例如早期的Qwen3,在enable_thinking=False是依然使用<think><\think>来隐掉推理内容)。然而这种模式与预训练和微调的训练范式存在较大gap。这种gap需要较多的训练资源,同时还容易产生灾难性遗忘。

为了解决上述问题,我们主要贡献如下:

- 提出了一个新的高效推理框架,在这个框架中,我们将模型的推理过程 建模为 状态转移过程。模型借助当前状态高效的生成后续的token(而不依靠之前的token)。通过这种方式:

- 我们可以将self-attention的平方复杂度降到线性复杂度,显著提高了模型的推理效率。

- 我们无需缩短推理长度和推理模式,对原模型不进行训练,完全是一个热插拔件。最大可能的保留了模型的推理能力。

- 此外,我们还提出了一个基于全局动量的推理策略。通过维护一个全局推理行进方向,动态修正模型的推理过程,能够有效的避免模型被某个局部错误引导,以此来提高模型对噪音的鲁棒性,进一步提高了模型的推理能力。

我们的方法preview

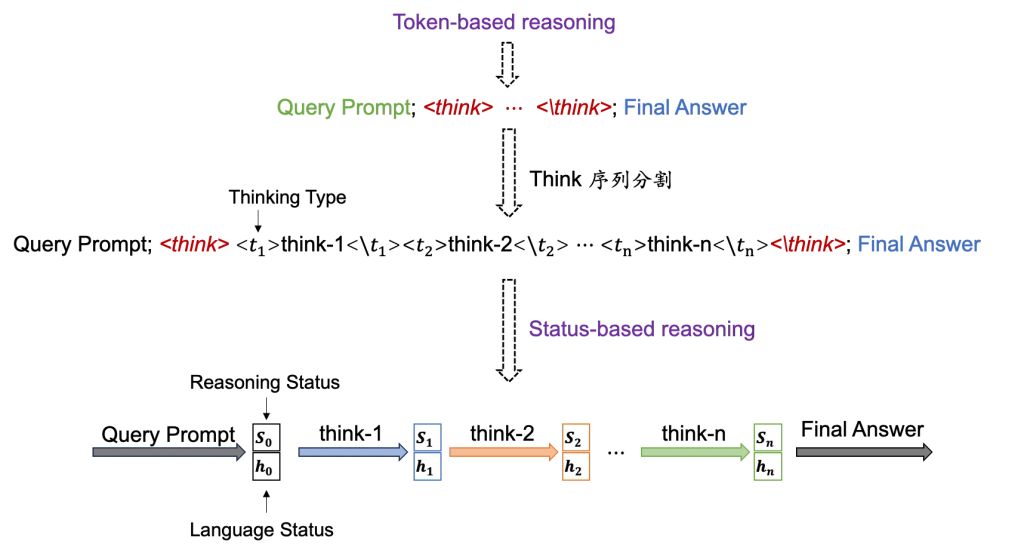

我们的整体思路是将模型的token by token的推理过程建模成状态转移过程。

现有模型的token-base reasoning时,是以自回归的方式来生成长序列中的每一个token,模型的生成速度会以平方速度下降。同时,虽然有着kv cache技术,但是随着生成序列长度的增加,kv cache内存压力也会显著增加。

我们将token序列抽象成状态,推理实际上就是在不同状态之间的转移。

具体来说,我们将推理序列通过关键词分割成相对独立的think段,每一个think段对应一个thinking type。这些type是抽象的通过聚类而来。

当模型推理完成一个thinking type(例如think-1)时,会获得一个新的状态,随后模型使用

和user input(prompt)完成下一段推理(think-2),而不需要考虑已经完成的think-1中的序列。

因此,我们的方法就能够在模型每次生成think时,只关注固定的prompt内容,从而将self-attention平方复杂度降至线性复杂度。

但是这里一个比较重要的问题是如何得到我们的状态是可获得的并且是正确的。

Linear attention

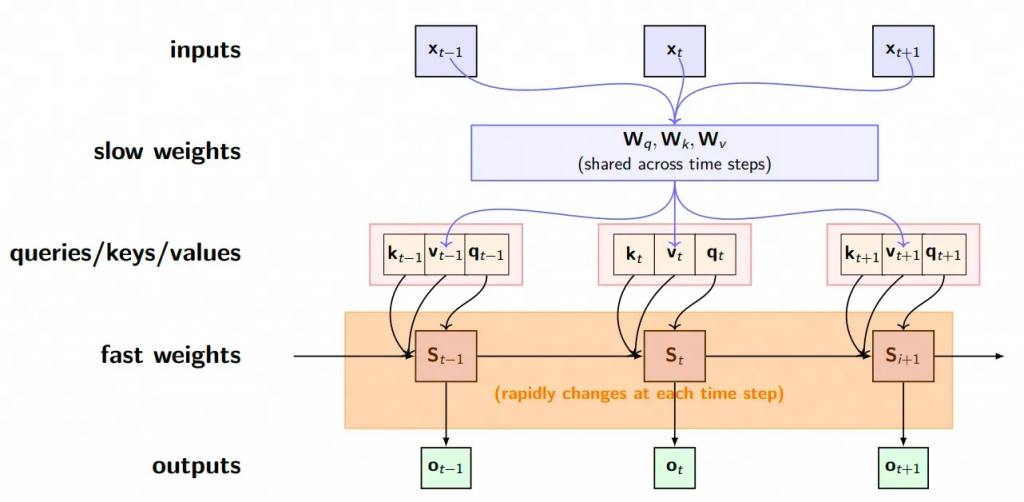

线性attention天然具备压缩状态的能力。

我们首先回顾一下标准的self-attention公式

\mathrm{Attention}(Q,K,V)=\mathrm{softmax}\left(\frac{QK^{\sf T}}{\sqrt{d}}\right)V因为注意力的本质上就是加权平均,现在,我们不再使用softmax作为激活函数,而是使用代替,

V_i= \frac{\sum_{j=1}^N sim(Q_i,K_j)V_j}{sim(Q_i,K_j)}

其中,分母是总和用来归一化。其中可以是任何非负函数:

其实这里非负也只是工程要求:你总不能要求一个token对总体的贡献是负数的,这很容易导致归一化出错。

基于这样的条件下,我们继续给定一个内核函数,那么有:

V_i = \frac{\sum_{j=1}^N \phi(Q_i)\phi(K_j)^TV_j}{\sum_{j=1}^N \phi(Q_i)\phi(K_j)^T}

现在,就是一个标准的矩阵乘法了,我们利用矩阵的乘法结合律得到:

V_i = \frac{\phi(Q_i)\sum_{j=1}^N \phi(K_j)^TV_j}{\phi(Q_i)\sum_{j=1}^N \phi(K_j)^T}

进一步简化,将分母这个归一化项去掉,我们得到:

\mathrm{Attention}(Q,K,V)= (\phi(Q)\phi(K)^T)V = \phi(Q)(\phi(K^T)V)这是,复杂度就从降为了

。达到了线性复杂度,那就是最终的O矩阵:

o_t = q_t St

\\

S_t = \sum_{i=1}^t k_i^Tv_i = S_{t-1} + k_t^Tv_t到这里,我们就已经观察到了Linear-attention使用了状态转移矩阵S记录了之前的上下文信息,使得每一当前步t,不再依赖于对之前token进行完整的attention计算,大大降低了存储的复杂度。

同时我们还发现,对于传统attention的,其实所有的Q、K、V、O矩阵都是共用的,只不过修改了核函数,两者具备天然的契合性。

Minimax Lightning Attention

既然Linear attention和self-attention具备天然的契合性,并且具备了线性复杂度,为什么主流依然是self-attention呢?

主要原因可能有两点:

- Linear Attention的核函数现在现阶段主要依靠例如relu、silu这类简单的非负核函数。相比softmax,他们处理Attention数值的能力更差,例如softmax很容易出现0.8这类高Attention值,但是relu、silu这类核函数很难出现极高Attention值。对整个Attention的性能有一定损失。

- 由于单项注意力系统的累加求和操作问题。如下公式,在上面提到过,在单向注意力时,实际上由于每个

使用的累加项是不一样的,因此没有办法直接分离。

V_i = \frac{\phi(Q_i)\sum_{j=1}^N \phi(K_j)^TV_j}{\phi(Q_i)\sum_{j=1}^N \phi(K_j)^T}

\Longrightarrow V_i = \frac{\phi(Q_i)\sum_{j=1}^i \phi(K_j)^TV_j}{\phi(Q_i)\sum_{j=1}^i \phi(K_j)^T}这就必须使用for循环逐个计算,没办法使用高性能的矩阵计算,严重影响了计算效率。可以说是低时间复杂度但是高时间。

对于第二个原因,minimax lightning attention-2给出了一个稍微好一点的优化方向。借鉴了flash-attention和kv cache,使用了block的概念,对每一个block内进行for运算,同时缓存结果用于后续的计算。

\begin{align}

& o_1 = q_1(k_1^{\mathsf{T}}v_1) \\[10pt]

& o_2 = q_2(k_1^{\mathsf{T}}v_1+k_2^{\mathsf{T}}v_2) \\[10pt]

& o_3 = q_3(k_1^{\mathsf{T}}v_1+k_2^{\mathsf{T}}v_2+k_3^{\mathsf{T}}v_3) \\[10pt]

& o_4 = q_4(k_1^{\mathsf{T}}v_1+k_2^{\mathsf{T}}v_2+k_3^{\mathsf{T}}v_3+k_4^{\mathsf{T}}v_5)

\end{align}通过将计算切分成块内(intra block)和块间(inter block),来缓解这一问题。我们后续使用的就是这个Minimax Lightning Attention。

我们的方法

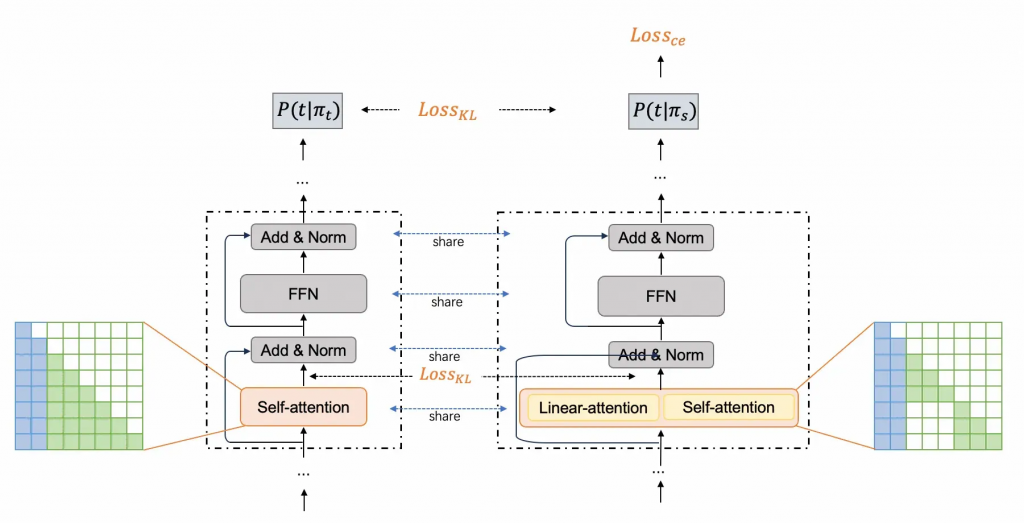

我们设置了一个mixed attention层,这个层实际上包含了两种attention结构。

我们同时计算Linear-attention和self-attention,其中self-attention只能关注到当前块(thinking_type)内的token信息以及输入的prompt。而全局信息全部从Linear-attention中获得。同时使用门控单元来控制二者的比例,加权求和后作为最终的输出。

我们希望的是:对于当前thinking_type的推理,一开始主要使用Linear-attention的输出,因为它代表着对过往推理状态的总结,而随着块内推理的进行,越来越倾向使用self-attention,因为它代表着对当前块内推理的聚焦。

每一个新的token生成后,都会重新更新Linear-Attention的状态,以维护最新的全局状态。

我们一共为我们的模型设计了三种loss和两个训练阶段。

其中所有阶段都不会对原模型进行任何训练。仅对我们添加的参数进行训练。也就是我们的模型是一个不破坏原模型的热插拔件。

第一阶段的主要目的是对mixed attention层的预训练,我们添加了一个Linear-attention模块,同时添加了词表(thinking_tpye),总计大概60M的参数。同时修改了mixed attention层的mask矩阵,使thinking_type内只能attention到块内,使用一个KL loss来恢复整个attention输出的正确性。

这一阶段的目的主要是由于有冷启的参数,做一点预训练使其性能能够初步对齐。

第二阶段我们就进行了更细致的微调。我们使用了2个loss。CE loss和KL loss。其中CE loss就是正常的sft loss。但是我们发现训练效果不佳,随后我们为其添加了KL loss。动机主要是考虑到reasoning模型本身就是高熵模型,需要保留较多的多样性以支持探索,因此直接使用CE loss可能会破坏模型的探索性,使其探索到训练数据上。

因此,我们添加了KL loss,它通过将正确标签去掉(削峰),根据其余位置logits的熵来动态调整目标。例如对于尖锐的分布就加大温度,太均匀的分布就减小温度,来学习全token的分布。

需要注意,我们的所有参数(包括self-attention)都是由teacher 模型共享而来,并且在训练中freeze,所有阶段的训练参数就只有Linear attention的相关参数以及我们为thinking type添加的embedding和lm_head相关参数。

推理

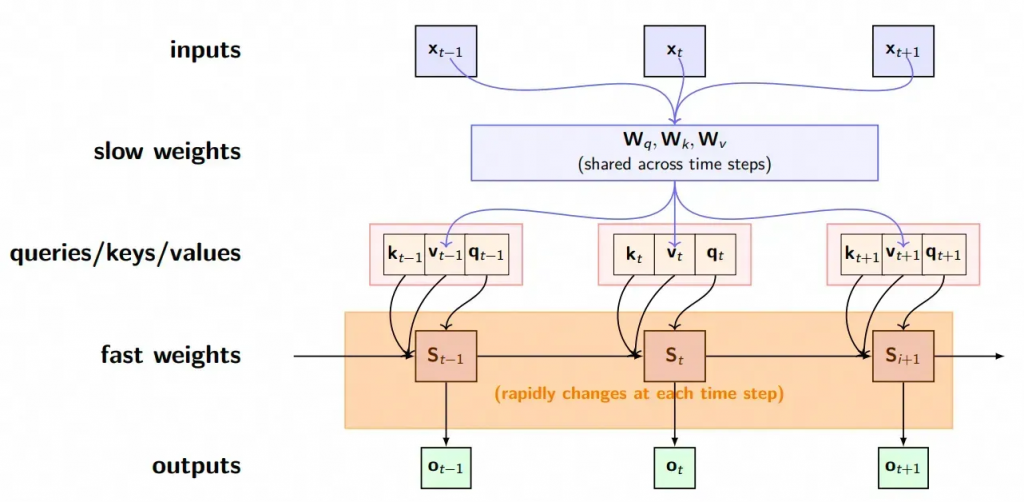

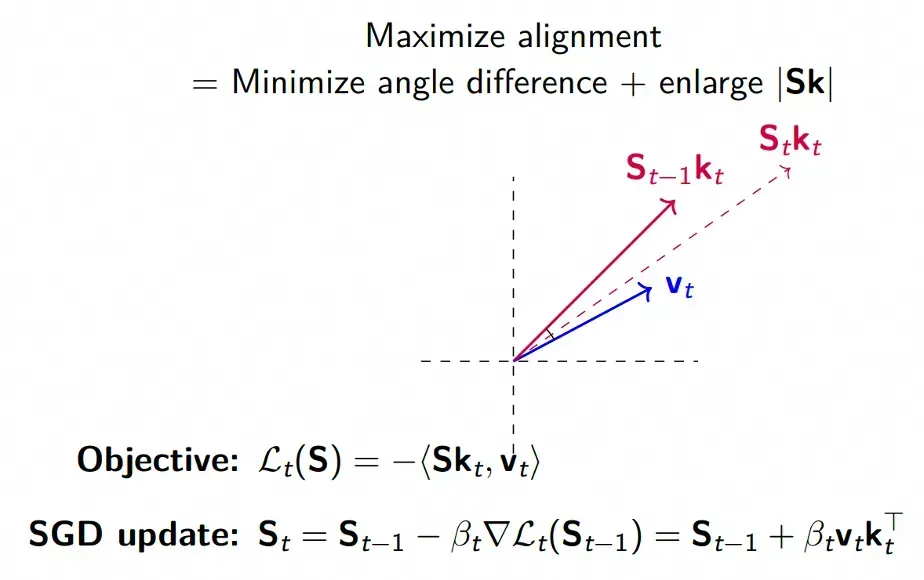

思考上面Linear attention的图,我们可以很容易的发现,其中S的计算和使用逻辑,特别像梯度下降的过程:

当我们当前状态计算了一个方向时,实际更新方向可能收之前状态的影响比较大,因此,我们可以将这一特性沿用到推理过程中来,类似于添加一个优化器,让每一步的推理都受到历史状态的影响,防止因为某一步的推理错误导致的全局方向出现偏差。

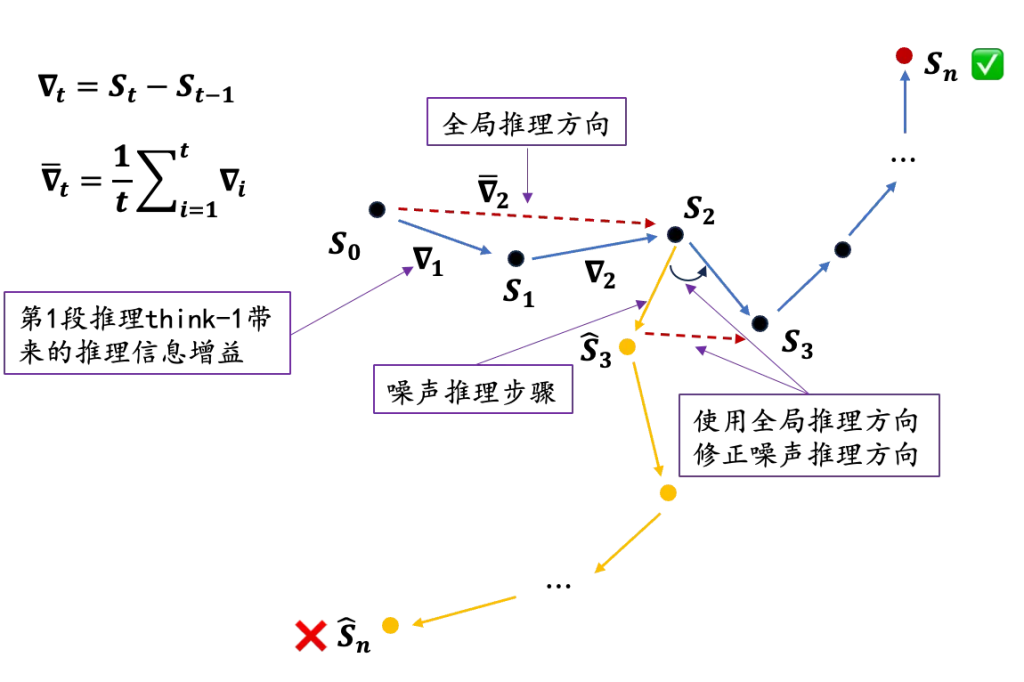

具体来说,表示第t段推理think带来的梯度下降总量(即推理方向),也可以理解为think-t带来的推理信息增益。而全局推理方向

:用于记录到当前推理步t为止,模型整体的推理方向。

那么当遇到噪音推理(think-3)时,当前步骤的推理方向()会严重偏离全局的推理方向(

),因此我使用全局推理方向来进一步修正局部推理方向,从而提高模型对推理噪声的鲁棒性。

效果

我们的模型在效果上相比baseline有了显著提升。由于时间限制目前只测了1.5B,后续会测试7B和14B。

| MATH | AIME24 | AIME25 | AMC23 | gsm8k | GPQA_D | AVG | |

| DSQ2.5-1.5B | 78.87 | 20.00 | 16.67 | 62.50 | 20.70 | 39.75 | |

| Ours | 81.21 | 26.67 | 23.33 | 67.50 | 24.24 | 44.59 |

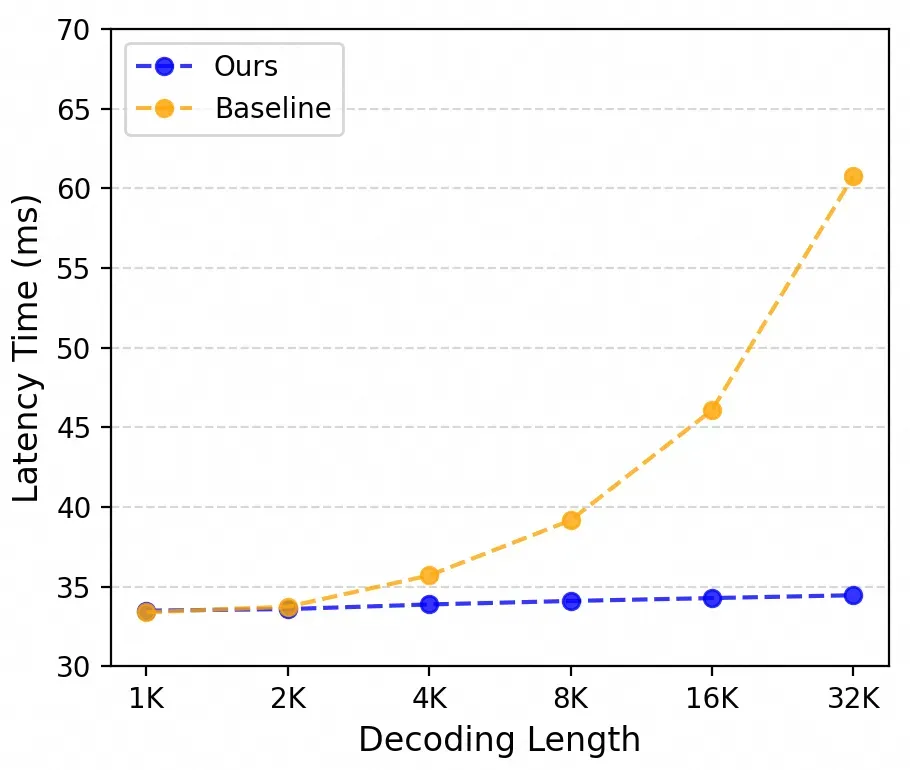

在取得性能提升的同时,我们的模型在推理速度上也获得了很大的提升。在32K情况下,我们的token生成效率在baseline使用了flash-attention加速的情况下依然提升了40%。同时得益于更低的kv cache使用,我们的显存的利用也得到了很大的降低

不足与未来工作

不足:

- 对现有推理框架的适配不足,后续在线学习可能对采样效率有一定影响。

- 目前切分thinking_type采用的是基于规则的关键词裁剪,后续可能会有更优秀的方案。

未来工作:

- 我们的推理方案证明了线性attention状态转移的有效性。后续可以用例如信息增益这类方式来构造PRM数据。

- 跳步推理。之前我们预计做可以使用linear attention直接跳过thinking_type的内部推理,直接推出新状态。但是由于没有良好的监督信号告诉模型哪些步骤需要被跳过,因此暂时没有办法实现部分type直接使用Linear attention完全跳过推理。

0 条评论